【医院动态】小技术大作用,盲插鼻空肠管 ——为重症患者建立营养支持的生命线

小技术大作用,盲插鼻空肠管

——为重症患者建立营养支持的生命线

(重症医学科 刘媛)

ICU是医院危重患者集中的地方,精准医疗和专业精细化的护理是重症患者早日康复的关键,而营养支持已成为重症患者综合治疗、康复中的重要手段之一,对重症患者预后起着至关重要的作用。

危重症患者在喂养的时候容易发生胃-食管反流而导致肺炎或是营养不良,因此需要进行小肠营养管的方式治疗。而进行小肠营养主要靠两种方法,其一就是对患者进行手术,手术中进行置管,另一种就是采取在患者的床边留置鼻空肠管到空肠。一般情况下,床旁留置鼻空肠管较为常用,但需要鼻空肠管自行蠕动进入空肠部位,用时较长(需8-12小时或以上)。胃肠蠕动慢或胃动力障碍的患者,医生需要通过内镜或者在X线下手术置入管道,不仅费用昂贵、手段繁琐、患者痛苦,而且也增加了危重症患者的意外风险。而采用在患者的床边进行盲插鼻空肠管技术则有效避免了此类问题,近年来得到了医护人员和患者的一致认可。

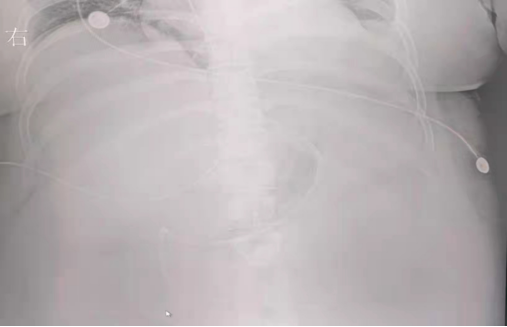

所谓的盲插鼻空肠管技术,就是不借助任何的工具,利用一定的手法和技巧将鼻空肠管营养管由鼻腔进入,经过食道、贲门、胃、幽门,使其尖端进入十二指肠或是空肠,操作结束后再通过腹部平片确认位置。但放置鼻空肠营养管在临床中存在一定难度,如何找到一个快速、简便放置鼻空肠营养管方法是临床医师需要迫切解决的问题。

近日,79岁的李爷爷转入重症监护室。李爷爷处于脑外伤术后恢复期,反复不愈的肺部感染成为现阶段的治疗难点。据了解,该患者胃肠功能差,经胃管鼻饲营养液后极易返流,这是住院患者肺部感染的原因之一。常德市第二人民医院重症医学科主任罗林医生查看病人后,当即指示:留置鼻空肠管。重症护理团队在查看患者神志、鼻腔、喉部情况后,立即进行置管。该患者胃肠蠕动差,未闻及肠鸣音,鼻空肠管置管难度较大。重症护理团队结合既往插管经验,巧妙利用患者呼吸时产生的起伏送入管道,在鼻空肠管进入一定长度后,再更换体位,使导管前端随重力作用穿过幽门,顺利到达空肠,有效防止了误吸、返流等并发症。5天后,李爷爷的肺部感染得到有效控制,顺利转出重症监护室。

在我院一直坚持的“以病人为中心”临床服务理念的指导下,重症医学科护理团队通过不断询证、学习和临床实践摸索出一套利用手法、技巧和手感相结合的床旁盲插鼻空肠管置管技术。并在科室领导的大力支持下,在科室内组织开展了关于床旁盲插鼻空肠管置管技术的培训,如今市二医院重症医学科盲插空肠管技术日渐成熟,目前已成功开展数十余例。

重症医院科进行鼻空肠管盲插法教学

腹部X线是鼻空肠管位置判断的金标准

盲插鼻空肠管技术的开展为重症患者带来了新的治疗方案,建立了一条营养支持的生命线。自此解决了重症患者留置鼻空肠管的难题,既避免了患者手术留置空肠管的痛苦,又为患者减轻了经济负担。我院将进一步提升危重病人救治能力和危重患者的专业护理水平,期待盲插空肠管的技术能为更多的临床重症患者带去福音。

注解:

胃-食管反流:是由多种因素造成的消化道动力障碍性疾病,存在酸或其他有害物质如单酸、胰酶等食管反流正常情况下食管有防御胃酸及十二指肠内容物侵袭的功能,包括抗反流屏障、食管廓清功能及食管粘膜组织的抵抗力。胃食管反流病的发病是抗反流防御机制下降和反流物对食管粘膜攻击作用的结果。

误吸:指进饮食期间,数量不等的食物或液体顺食管反流到口腔及鼻腔内,呼吸时又进入本不应该进入的声带以下的呼吸道(肺内),可引起窒息、吸入性肺炎等严重后果。

鼻空肠管:又称螺旋型鼻肠管,导管远端成螺旋状,是广泛用于医疗界的一种医疗器材。在胃动力正常情况下,只须按鼻胃管置管的方式将导管放置入胃内,取出导引钢丝后,在8~12h内鼻肠管可自行通过幽门。主要适用于:需要通过鼻饲且直接进入十二指肠或空肠的患者。肠道功能基本正常而存在胃排空障碍,易出现反流、误吸的患者。

留置胃管与鼻空肠管的区别:

胃管:成人置入深度:45~55CM,经由咽部、食道到达胃部,留置胃管操作简单,且鼻饲时对食物要求不高,不含大颗粒的流质均可注入。但胃管返流误吸风险高,且只适合短期留置。

鼻空肠管:成人置入深度,经过胃部、幽门、十二指肠,到达空肠。避免肠内营养对胃、十二指肠的刺激,胃肠蠕动欠佳者也不易引起返流误吸;减轻胃动力不足及胃消化功能障碍者的负担,使胰腺能得到真正的休息。不但是肠瘘、短肠综合症、肠道炎性疾病等的重要治疗措施,也是重症胰腺炎、器官移植、肿瘤及危重病人不可少的治疗措施。